您现在的位置是: 首页 > 空气质量 空气质量

地质灾害监测系统平台提问_地质灾害监测系统平台

tamoadmin 2024-12-07 人已围观

简介1.地质灾害监测员是干什么的?2.中国地质环境监测院3.地质灾害监测的地质灾害监测概述完成25个县(市)地质灾害详细调查,查明地质灾害隐患点3000多个,协助地方建立地质灾害群测群防网络和防灾预案。对北京平谷、十三陵、西郊、密云和河北昌黎等地活动断裂带进行详细地质调查、勘探和微地震台网监测,揭示地应力环境,建立地应力实时监测网,填补了北京地区没有深孔地应力测量与监测的空白,增强了首都安全保障。地震

1.地质灾害监测员是干什么的?

2.中国地质环境监测院

3.地质灾害监测的地质灾害监测概述

完成25个县(市)地质灾害详细调查,查明地质灾害隐患点3000多个,协助地方建立地质灾害群测群防网络和防灾预案。

对北京平谷、十三陵、西郊、密云和河北昌黎等地活动断裂带进行详细地质调查、勘探和微地震台网监测,揭示地应力环境,建立地应力实时监测网,填补了北京地区没有深孔地应力测量与监测的空白,增强了首都安全保障。

地震灾区地质灾害防治工程取得初步进展,其中,汶川地震科学钻探取得阶段性成果,确定了汶川地震主滑动面的位置,发现了地下流体异常与余震有关。

基本建立长江三角洲、华北平原和汾渭盆地等地面沉降立体综合监测体系。

地质灾害监测员是干什么的?

地质灾害监测有以下目的:

1. 及时掌握灾害体变形动态,分析其稳定性,超前做出预测预报,防止灾难发生。

2. 为灾害治理工程等提供可靠资料和科学依据。

3. 为部门对在地质灾害易发区的经济建设、环境治理等方面的规划和决策提供基础依据。向全社会提供崩塌、滑坡监测信息。

矿山地质灾害指在矿床开活动中,因大量掘井巷破坏和岩土体变形以及矿区地质、水文地质条件与自然环境发生严重变化,危害人类生命财产安全,破坏矿工程设备和矿区环境,影响矿生产的灾害。

(1) 建立和完善矿山开前的风险评估与环境评估,并制定环境保护与恢复治理的政策法规和规划体系。做到开前严格评估,开产中积极防范,开后积极恢复,把矿山地质环境恢复与土地复恳纳入法规,强制推行。

(2) 加强宣传,普及矿山地质灾害防治知识,提高矿山开人员素质,增强其对地质灾害的危机感与警觉性。提高矿山生产过程中全员防灾、减灾技能与手段,强化矿山地质灾害的防、险避险、抢险培训。

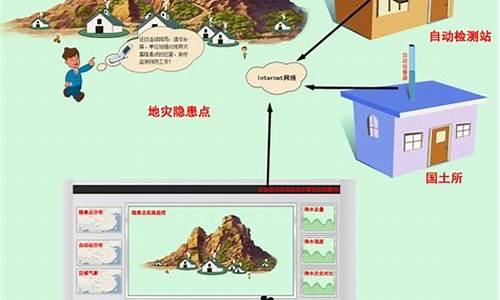

(3) 开发与应用先进的信息化、地球物理勘查手段、地球化学勘查手段,对矿山地质进行严密监视,对可能发生的潜在灾害施行实时监测、动态监测,建立矿山地质灾害监测系统(威海晶合),实现矿山地质与环境生态动态跟踪与管理体系,避免重大人员财产损失。

(4) 加强矿坑、矿井边坡设计,进行边坡监测,坚固挡墙稳固边坡地质构造,开挖后如果出现开裂变形,及时做地质勘察,并做好预防措施。合理建设尾矿矿坝,形成稳定矿场与尾矿库,降低滑坡和塌方风险。

中国地质环境监测院

地质灾害监测用传统人工监测和遥感监测两种方法。

人工监测需要监测员到实地考察。通过目测和借助一些简易监测仪器进行,主要依靠经验。

遥感监测是在信息化时代建立在互联网平台上的一种新技术,已经被普遍用,如晶合微震声发射技术,可以检测到土地深处变化,通过观察这些细微的变化,作出灾害预警。

信息化监测系统可以做到在线实时监测,自动运行,出现问题自动报警。地质灾害监测员需要对系统进行调试和维护。

地质灾害监测的地质灾害监测概述

全国地质环境监测能力建设

全国地质环境监测能力建设

中国地质环境监测院是中国地质调查局直属的国家级地质环境监测机构,主要承担全国地质环境监测网的建设、运行和管理,承担地质灾害的监测、预报、预警以及相关调查研究工作,开展水文地质、工程地质、环境地质信息化建设与服务。

一、单位沿革及职责任务

14年,根据周恩来总理的指示,院、中央发布命令,由沈阳军区工程兵第307团、兰州空军工程兵第12团、第二炮兵工程兵114团改编、扩建并抽调各省地质局部分技术骨干组成“基建工程兵水文地质普查部队”,建制为3个支队、12个团,共16700多人。

从左至右:总工程师李文鹏、党委书记康战、院长兼党委副书记侯金武、副院长田廷山、党委副书记兼纪委书记徐万忠

18年,经中央批准,基建工程兵成立“基建工程兵水文地质指挥部”(军级编制,院本部的前身),集中指挥水文地质普查部队,直接领导3个支队及所属15个团。业务技术归口于原地质部水文地质工程地质局。主要承担全国高原、森林覆盖区、沙漠腹地和边远地区198万km2的水文地质普查任务。

1983年,根据中央撤销铁道兵和基建工程兵的命令,水文地质普查部队被撤销,组建为“地质矿产部水文地质工程地质指挥部”,直属于原地质矿产部,下辖3个水文地质工程地质中心(呼和浩特中心、兰州中心和成都中心)及5个水文地质工程地质大队(904大队、906大队、908大队、909大队和915大队)。主要任务是继续完成边远地区的水文地质工程地质普查任务,承担部分跨省区、跨流域的水文地质工程地质勘查工作及干旱缺水地区的找水打井任务。

1988年11月,经原地质矿产部研究决定并报请中央机构编制委员会办公室批准,成立“中国水文地质工程地质勘查院”,同时加挂“全国地质环境监测总站”牌子,直属于原地质矿产部,管理原有的3个水文地质工程地质中心、5个水文地质工程地质大队、部水文地质工程地质技术方法研究所和部环境地质研究所。主要从事水文地质、工程地质、环境地质勘查评价工作,承担环境地质研究和技术方法研究任务。

1999年12月,国土部决定由中国水文地质工程地质勘查院机关、全国地质环境监测总站办公室和部环境地质研究所合并,组建“全国地质环境监测总站”,直属于国土部。2000年8月,更名为“中国地质环境监测院”。2003年3月,经国土部批准,加挂“中国地下水信息中心”和“中国国际地下水模型中心”两块牌子。

2005年1月,国土部印发了《关于进一步明确中国地质调查局有关职责的决定》,中国地质环境监测院由国土部直属的事业单位变成中国地质调查局直属的事业单位;2007年1月,中国地质调查局印发了《中国地质环境监测院“三定”方案》,明确了中国地质环境监测院九个方面的主要职责和任务:

1.承担全国地质环境监测网的建设、运行与管理;

2.承担地质灾害的调查评价、监测和综合研究,开展全国地质灾害预警预报,提供地质灾害应急响应技术支持和服务;

3.开展全国地下水监测,承担地下水与环境、矿山环境、地热等调查评价和综合研究;

4.开展水文地质、工程地质、环境地质信息化建设与服务,承担全国地质环境监测数据的接收、汇总、分析、处理和综合研究;

5.开展相关地质科学技术研究和国际交流与合作;

6.开展地质环境调查评价与监测的新技术、新方法的推广应用;

7.开展科技开发、技术服务和经营工作;

8.受局委托,对省级地质环境监测工作进行业务指导;

9.承担国土部和中国地质调查局交办的其他工作。

二、内设机构及人员情况

(一)内设机构

中国地质环境监测院共有内设机构21个,其中综合管理部门6个,技术业务部门12个,其他部门3个。综合管理部门有办公室、财务资产处、地质调查与科技外事处、技术装备处、人事教育处、党委办公室(纪检监察审计室);技术业务部门有综合研究室、地质灾害调查监测室、地质灾害预警预报室、地下水调查监测室、矿山环境与国土整治室、环境地质调查评价室、信息网络室、期刊编辑室、科技情报资料室、三峡地质灾害监测室、地质灾害防治室、地质环境咨询评估室;其他部门有离退休管理处、后勤服务中心(物业管理部、门诊部)、西峰寺培训中心。

(二)人员情况

截至2008年底,中国地质环境监测院共有在职职工179人。具有中专以上学历的有164人,其中,博士26人,硕士39人,大学本科69人。具有各类专业技术职务任职资格的有168人,其中,教授级高级工程师40人,高级工程师46人。有4名专家享受院特殊津贴待遇。

中国地质环境监测院机构设置

三、主要成果和服务

30多年来,中国地质环境监测院共承担完成了近千项水工环地质工作领域的调查(勘查)监测任务和50多项国家和部级科技攻关项目,取得了一大批重要成果,其中有200多项成果获得国家、原地质矿产部和国土部科技成果奖,为经济社会可持续发展和决策发挥了重要作用。

在“七五”至“九五”期间,组织完成了国土近1/3陆地面积的区域水文地质普查,牵头完成了“我国重点地区与重要城市的地下水保证程度与环境地质论证”,承担完成了数十个大型地下水集中供水水源地勘查和多项国家重大工程的选址论证与地质灾害危险性评估,研究编制了我国第一代《中国环境地质图系》和“分省地质灾害图集”,承担了“长江链子崖危岩体和黄腊石滑坡的综合勘查与治理”,开创了我国重大地质灾害防治的先河。

1999年国土大调查实施以来,组织开展了“全国1:50万环境地质调查与综合研究”、“全国矿山地质环境调查与评估”、“县(市)地质灾害调查与区划”、“华北地面沉降调查监测与综合研究”、新一轮“全国地下水评价”等重大项目;组织实施了国家级地质环境监测与预报项目,率先启动了全国地质灾害气象预警预报,开展了国家级地下水监测示范区和国家级地质灾害监测预警示范区建设;完成了以“1:20万全国水文地质图空间数据库建设”为代表的信息化项目,取得了一批有影响力的成果。1999年以来取得的成果与服务主要包括以下几个方面:

(一)地质灾害调查与监测预警

组织完成了全国1:50万以地质灾害为主的环境地质调查与综合研究,基本查清了全国陆域区域地质环境状况,为国家宏观决策提供了重要依据。

全国1:50万环境地质调查成果

组织开展了全国1640个县(市)的地质灾害调查与区划及综合研究,系统总结了我国地质灾害分布特征及区域分布规律,全面展示了我国地质灾害现状和发展趋势。协助地方建立了县、乡、村负责的地质灾害群测群防网络体系,为各级防灾减灾决策提供了重要的基础支撑。

开展了地质灾害气象预警技术方法研究,2003年率先启动了全国地质灾害气象预警预报工作,并在全国有山区丘陵的30个省(自治区、直辖市)及部分地级市和县(区、市)得到推广,提高了地方和广大人民群众的防灾减灾意识,极大地推动了我国的地质灾害防治工作,取得了明显的防灾减灾效果。

2003年4月7日国土部与中国气象局签署《联合开展地质灾害气象预报预警工作协议》

中央电视台发布地质灾害预报预警信息

在地质灾害详细调查的基础上,开展了四川雅安、云南哀牢山等质灾害监测预警示范区建设,在我国南方典型低山丘陵区和陕北黄土地区开展了地质灾害遥感监测示范,为地质灾害实时监测与预警提供了技术支撑和示范。

基于北斗通信卫星系统的四川雅安峡口滑坡多参数实时监测

哀牢山地质灾害监测预警示范区位移监测

地质灾害监测点标示牌

在开展三峡库区19个县(区)地质灾害调查与区划的基础上,建立了基于MapGIS的三峡库区地质灾害空间评价预警模型,构建了三峡库区地质灾害监测预警网络,为库区地质灾害防治提供了重要依据,取得了明显的防灾减灾效果。

三峡库区地质灾害监测预警网络

每年汛前、汛期和汛后,委托各省级地质环境监测总站(院、中心)对全国重大地质灾害隐患点进行日常巡查巡测,为部门有针对性的部署地质灾害防治工作提供参考依据。及时集地质灾害动态数据,定期对地质灾害灾情进行分析总结,撰写季度报告、半年报告、年度报告和重大地质灾害快报,通过网络发布全国地质灾害通报,及时反映地质灾害状况。

组织开展了华北平原地面沉降调查与监测,建立了以地下水动态监测孔、孔隙水压力孔、基岩标、分层标、GPS基准站和GPS观测墩为主体的监测网络,初步实现了对华北平原地区地面沉降的有效监测。

年度地质灾害灾情分析图件

完成了西气东输管道工程等数十项国家重大工程的地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程勘查与设计等工作,评估油气管线总长度约4.2万km。开展了重大油气管线工程重点地段地质灾害监测预警研究,为国家重大油气管线工程防灾减灾提供了强有力的技术支撑。

(二)地下水调查与监测

协助国土部地质环境司,与中国地质科学院水文地质环境地质研究所共同组织完成了新一轮全国地下水评价,查明了全国地下水环境状况,为国家水宏观规划、管理和合理开发利用,以及生态环境建设提供了重要依据。

在中国-荷兰合作项目“中国地下水信息中心能力建设”项目的支持下,开展了北京平原区、新疆乌鲁木齐河流域、山东济南岩溶泉域三个国家级地下水监测示范区的建设,取得了良好效果。在水位和水质监测网优化设计、监测设施保护、监测数据自动集与传输、监测信息管理与实时发布等方面形成了一套适合我国国情的技术方法,为我国相似地区地下水动态监测提供了示范,为推进全国地下水监测、信息管理与发布的现代化奠定了技术基础。

开展了华北平原地下水动态调查评价,正在组织开展北方主要平原(盆地)地下水动态调查评价工作。

研究区边界条件概化图

华北平原地下水数值模型剖分图(第一层)

浅层含水层渗透系数分区图

深层含水层释水率分区图

常年委托各省级地质环境监测总站(院、中心)完成国家级地下水监测点的长期(常规)监测任务,保持了监测数据的连续性。根据国家级地下水监测数据,并结合各省(自治区、直辖市)地下水监测资料,每年对全国地下水状况进行分析,按年度逐年编制了我国主要城市和地区地下水水情通报,比较全面地反映了我国地下水水位、水质的总体变化情况,为国家实施地下水的宏观管理提供了技术支撑。

地下水监测示范区监测孔保护装置

地下水监测示范区自动化监测与传输设备

全国地质环境监测能力建设

年度地下水动态分析成果

(三)矿山地质环境调查与监测

组织完成了全国以省(自治区、直辖市)为单元的矿山地质环境调查与评估,共调查矿山117291个,面积581.9万hm2,基本摸清了我国矿山地质环境的现状,查明了我国主要的矿山地质环境问题及其危害,为我国矿山地质环境保护和恢复治理提供了基础资料和重要依据。

矿山地质环境野外调查

完成了吉林省辽源市矿山地质环境调查,启动了全国矿山地质环境动态评估与监测示范,为逐步实现对矿山地质环境静态管理向动态监控转变奠定了基础。

矿山地质环境调查与评估成果

(四)地质环境信息化建设

组织完成了全国1:20万区域水文地质图数字化1017个图幅,建成全国性区域水文地质图空间数据库。该数据库的建成是我国水文地质事业和地质调查信息化建设中具有里程碑意义的重要成果,将在我国国土开发、生态环境建设与保护,以及社会主义新农村建设中发挥重要作用。

建立了全国地下水监测数据库,开发了完善的地下水动态监测管理信息系统和网络发布系统,通过互联网向社会公开发布地下水监测信息,基本实现了地下水监测数据的社会共享,取得了良好的社会效益。

建立了全国地质灾害监测预报数据库,开发了地质灾害监测预报数据库管理与网络发布系统,初步实现了日常数据的录入、编辑、查询、统计分析与发布。

建立了全国1:50万区域环境地质调查数据库、全国矿山地质环境调查数据库、县(市)地质灾害调查数据库、1:5万重点城市和经济区水工环地质空间数据库等专业数据库和信息系统。开发了地质灾害气象预警预报系统、区域地质环境评价系统、地质灾害和地下水调查野外数据集系统、地下水调查数据处理与综合分析系统、地下水监测信息集与处理服务系统、地质灾害远程会商系统、地质灾害群测群防信息系统等应用系统。其中地下水调查数据处理与综合分析系统研究成果取得了三项国家专利。

1:20万区域水文地质图空间数据库及管理系统

地质灾害监测预报数据库管理与网络发布系统界面

野外数据集设备

地质灾害远程会商实况

建立了中国地质环境信息网,发布地质环境监测预报信息,取得了良好效果。目前,日均浏览量超过2000人次。

(五)战略规划研究及决策支持与服务

近年来,先后承担完成了“我国地质灾害的预测预警与科学防治对策研究”、“中国可持续发展西北地下水与生态环境战略研究”、“中国可续发展水工环地质工作战略研究”、“中国地下水保护战略研究”、“全国地质灾害防治规划研究”、“水工环地质调查部署战略研究”等战略规划研究课题;积极撰写有关我国地下水环境状况和对策建议的材料,参与了《院关于加强地质工作的决定》的起草、专题研究和论证材料的编写工作,承担了《全国地质勘查规划》、《国土“十一五”规划纲要》、《国土部中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》、《国土大调查“十一五”规划》等水工环地质领域的专题研究和编写工作,起草了《全国地质灾害防治规划》和《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》等规划和规程规范;参与了国土部组织的“地质灾害防治知识万村培训行动”;组织编制了《新农村建设中的地质安全保障》、《地质灾害群测群防指南》、《地质灾害群测群防成功实例汇编》、《地质灾害防治科普知识》等;从2001年开始,每年代国土部编制中国地质环境公报,并在人民日报和中国地质信息网上发布。上述工作在为国家、国土部和中国地质调查局在水工环地质调查评价、地质环境监测和地质灾害防治领域的宏观决策提供了及时的技术支持。

(六)地质环境调查领域拓展

在浙江杭嘉湖平原和华北平原开展了水土地质环境监测示范。开展了全国重点地区地质遗迹区划及重要古生物化石产地调查。

全国地质环境监测能力建设

学科:自然灾害与防治

词目:地质灾害监测

英文:geological disaster monitoring

释文:运用各种技术和方法,测量、监视地质灾害活动以及各种诱发因素动态变化的工作。它是预测预报地质灾害的重要依据,因此是减灾防灾的重要内容。其中心环节是通过直接观察和仪器测量记录地质灾害发牛前各种前兆现象的变化过程和地质灾害发生后的活动过程。此外,地质灾害监测还包括:对影响地质灾害形成与发展的各种动力因素的观测。如降水、,气温等气象观测;水位、流量等陆地水文观测;潮位、海浪等海洋水文观测;地应力、地温、地形变、断层位移和地下水位、地下水水化学成分等地质、水文地质观测等。地质灾害监测方法主要有卫星与遥感监测;地面、地下、水面、水下直接观测与仪器台网监测。不同地质灾害的监测方法和监测的有效程度不同,总的看来,地质灾害监测水平差距还比较大,远不能满足防灾减灾要求。今后地质灾害监测的发展趋向是:全面提高监测能力,丰富监测内容,提高信息处理和综合分析能力;在加强专业监测的同时,在灾害多发区建立群测群防体系,大力推进社会化监测工作;把地质灾害监测同其他一些自然灾害以及环境监测有机地结合起来,形成广泛的综合监测网络。